Cuando era chica, muchas veces acompañaba a mi papá a la parroquia, pues él dirigía allí un grupo de oración y lectura de la Biblia. Había estado mucho tiempo alejado de la fe, y su reciente conversión le daba un impulso admirable para involucrarse con amor, convicción y entereza en todas las actividades. No recuerdo exactamente cuántos años tenía yo, quizás unos seis. A pesar de que a veces las típicas señoras de parroquia —público habitual de los encuentros— me resultaban cansadoras, debo decir que gustaba ir. Me intrigaban los textos bíblicos que papá leía, y me gustaba intuir que, en parte, cuando explicaba algo, lo estaba explicando para mí. También guardo con cariñosa imprecisión el recuerdo —¿lo habré, quizás, inventado?— de ver cómo mi papá prendía una vela, en un momento que de pronto se volvía mágico.

Pero si hay algo que nunca voy a olvidar son las canciones que allí se cantaban. La voz de papá las entonaba cono si cada nota y cada respiración fueran olas de un mismo mar, de un mar de brillos y de sal que refrescaba con pasión el ritmo algo aletargado del encuentro. Con la cara transformada en un gesto de profundidad, papá iba guiando las voces de aquellas señoras —a veces temblorosas o desentonadas— con la verdadera actitud del pastor que guía a sus ovejas: con humildad y seguridad. Con la certeza de que esos cantos eran el mejor lenguaje, sino el único, que nos permitía hablar con Dios. Uno siempre me llamó la atención: esa canción que, basada en la “Oración simple” atribuida a San Francisco de Asís, rezaba “Hazme un instrumento de tu paz”.

* * *

Algo en la oración no me convencía

Si bien no es este el texto exacto que se canta en la canción —la cual es muy probable que ustedes conozcan—, quiero transcribir aquí la oración. Debo aclarar que, como constatarán con una simple búsqueda en Internet, no se trata de una oración escrita por San Francisco, sino que su origen se estima a principios del siglo XX, y la atribución al santo se debió a un error, y al indudable hecho de que el texto se vincula claramente con su espiritualidad. Veamos, entonces, este hermoso texto, que los invito a rezar:

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:

donde haya odio, ponga yo amor,

donde haya ofensa, ponga yo perdón,

donde haya discordia, ponga yo unión,

donde haya error, ponga yo verdad,

donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,

donde haya tinieblas, ponga yo luz,

donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh Maestro, que no busque yo tanto

ser consolado como consolar,

ser comprendido como comprender,

ser amado como amar.

Porque dando se recibe,

olvidando se encuentra,

perdonando se es perdonado,

y muriendo se resucita a la vida.

Bien. Hasta aquí, todo muy bonito. Pero a mi yo de seis años había en esta oración algo que no cerraba. ¿Por qué pedimos a Dios “nunca buscar ser consolado como consolar, / ser comprendido como comprender, / ser amado como amar”? Sentía un infantil rechazo por esa idea, pues en mi sensibilidad, me gustaba recurrir a quien me consolara, comprendiera y amara. Mis papás me habían enseñado, con razón, que ante el mandamiento de “amar al prójimo como a uno mismo”, era importante amarse a uno mismo, como base para poder amar a los demás. ¿Qué pasaba, entonces, con lo que se pide en esta oración?

El hacer de Dios

Ya de grande, me fui dando cuenta de algunas cosas que pueden contribuir a responder a la pregunta de mi pequeña yo. Noto que, quizás por todo lo que implica la paz a nivel social, es posible que le prestemos demasiada atención, a simple vista, a aquello de lo que habla el texto en términos del “hacer”, en términos de la respuesta de uno, que se pone al servicio de los demás.

Sin embargo, hace poco reparé en algo fundamental: el primer “hacer”, ese que se le pide a Dios —que da inicio a la oración y, por lo tanto, es el origen de todo— es el “hacer” de Dios. “Haz de mí un instrumento de tu paz”, le pedimos a Dios, y con ello, en definitiva, le estamos pidiendo que nos vuelva a crear. Con ese hace de Dios sobre nuestras almas, todo podemos ser, todo podemos cambiar. Vista de este modo, la oración se enriquece aún más, pues la dimensión espiritual cobra una impronta mayor, y se transforma en la fuente serena de la que manará el hacer del hombre para con los demás.

La Cruz, modelo de amor

En definitiva, sin la reflexión anterior, nos quedamos cortos a la hora de rezar con estas bellas palabras. En este sentido, el remate de la oración lo dice todo: “Muriendo se resucita a la vida”. Pedirle a Dios que nos permita buscar el consuelo antes para nuestros hermanos que para nosotros no es más que aceptar la parte que nos toca en la tarea salvífica de Cristo. Es morir al hombre viejo para resucitar como hombres nuevos: Dios nos está amando, está transformando nuestra alma, como el fuego de una forja. Debemos dejarnos encender y moldear, si queremos salir, al final, embellecidos en una creación nueva.

Esta predisposición del ánimo, que los teólogos llaman “kénosis”, “vaciamiento”, constituye el punto de contacto entre la santidad y el amor. Pues no hay ningún modo de amar si no abrazamos primero el amor de Dios, que nos llama constantemente desde adentro de nuestros corazones. No hay, entiendo yo, ningún modo de traer la paz, la fe, la esperanza, el amor y el perdón, si no dejamos que primero sea Dios quien obre en nosotros. La santidad y el amor se parecen —se hermanan— en el hecho de que para alcanzarlos a ambos en plenitud debemos vaciarnos de nuestras miserias. Es un trabajo interior, una misión que empieza por esa casita que es nuestro propio corazón; quizás por eso el gesto de introspección y profunda seriedad con el que mi papá entonaba este canto.

* * *

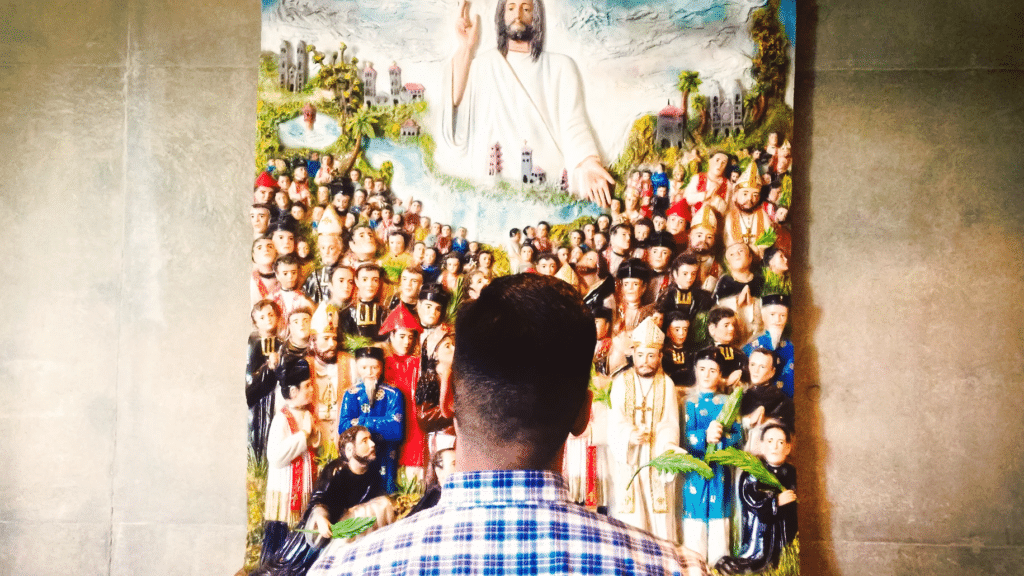

Para concluir, en este día de la Fiesta de Todos los Santos, quiero invitarlos a todos a reflexionar acerca de la necesidad de dejarse llenar por Dios, y, por lo tanto, de “morir” un poco en ese vaciamiento de nosotros mismos que nos propone la “Oración simple”. Imagínense que cada uno está cavando un pozo para recibir esas gracias de Dios: ¿no querríamos que fuera lo más profundo posible?

Saquémonos de encima, entonces, todas esas cosas que nos hacen daño: malentendidos, vicios, aspereza en las relaciones, mal humor, formas poco sanas de pasar el tiempo… En fin: cada uno sabe qué defectos nos impiden acercarnos a Dios. Lo más sabio que podemos hacer, para poder amar mejor a nuestros hermanos, es arremeter, pala en mano, contra esa tierra que nos limita, y cavar lo más profundo posible, vaciando nuestro corazón para recibir de Dios lo que Su voluntad nos depare.

¡Espero les haya gustado el artículo! Pueden encontrarme en Instagram: @marudimarco_de_grossi